開催中の展覧会

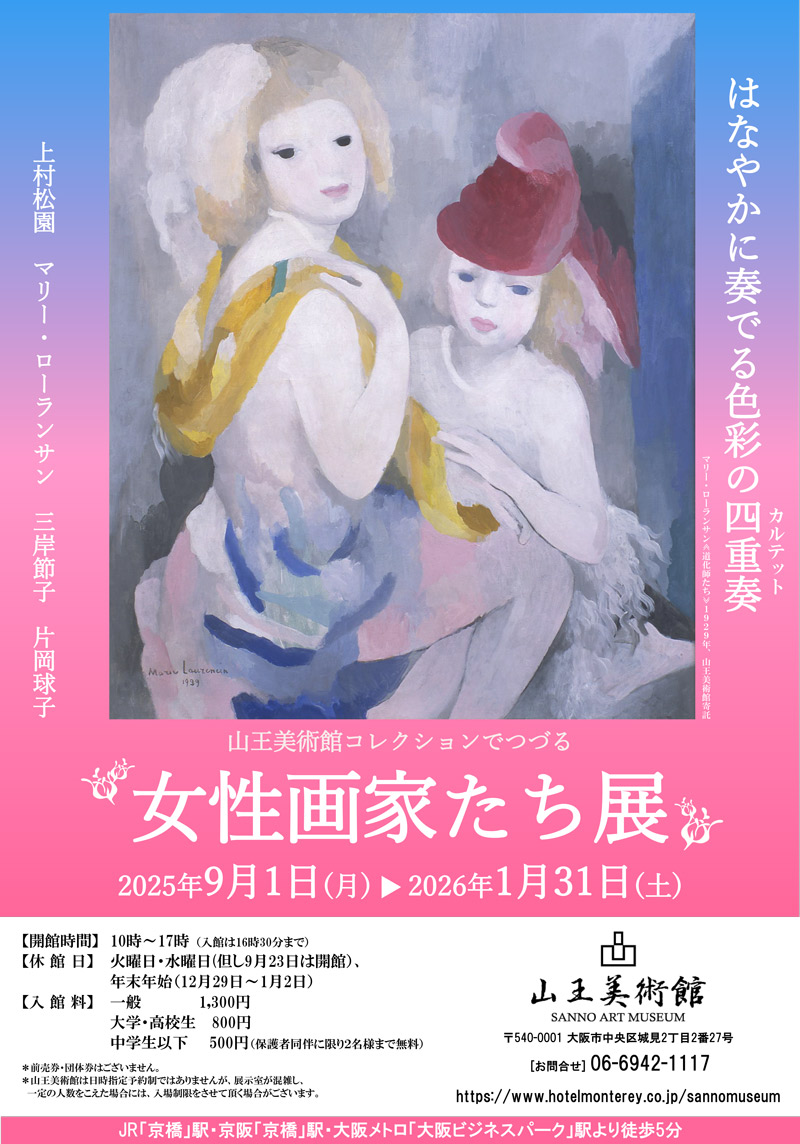

山王美術館コレクションでつづる 女性画家たち展

- 会期

- 2025年9月1日(月)~ 2026年1月31日(土)

- 休館日

- 火曜日・水曜日 (但し9月23日は開館)

年末年始(12月29日~1月2日) - 開館時間

- 10:00~17:00(入館は16:30まで)

- 入館料

- 一般 1,300円

大学生・高校生 800円

中学生以下 500円

*中学生以下、保護者同伴に限り2名様まで無料

*障がい者手帳をご提示の方およびその介助者(1名)は1,000円 - 出品作家

- 上村松園

マリー・ローランサン

三岸節子

片岡球子 - お知らせ

- *山王美術館は日時指定予約制ではありませんが、展示室が混雑し、一定の人数をこえた場合には、入場制限をさせていただく場合がございます。ご理解、ご協力の程お願い申しあげます。

本展は、山王美術館コレクションの中より、上村松園、マリー・ローランサン、三岸節子、片岡球子、4人の女性画家による作品を一堂に展示致します。ジェンダーギャップの問題は2025年の現在においてもなお多く残されています。ましてや彼女たちが画家を目指した100年以上前、今より男性中心の社会であった美術界において、女性が高い志をもって画業を全うすることは大変困難でありました。そのような状況下にありながら、しなやかにたくましく生きた彼女たちの華やかかつ情熱的で個性溢れる作品は、現代を生きる私たちにもきっと勇気とエネルギーを与えてくれることでしょう。山王美術館でしか出会うことのできない作品の数々をどうぞご覧ください。

上村松園(1875-1949)

京都で葉茶屋を営む上村家の次女として生まれる。本名は津禰(つね)。父は松園の誕生を待たずに他界、家業を継いだ母により女手ひとつで育てられる。幼い頃より絵を好み、1887年京都府画学校(現・京都市立芸術大学)に入学、四条派の鈴木松年に師事する。翌年、松年の退職に伴い同校を退学し松年塾に入塾、松園と号す。1893年に幸野楳嶺に入門するが、楳嶺の死去に伴い、同門の先輩であった竹内栖鳳に学ぶ。15歳で第3回内国勧業博覧会出品作が一等褒状を得るとともに、来日中の英国王子コンノート殿下買い上げとなる。その後も国内外の博覧会で受賞を重ね、その実力を認められる。1907年の官展開設後は文展、帝展を代表する作家の一人として活躍。謡曲に着想を得た格調高い女性像や気品ある市井の女性を主題に、清澄な美人画を描き続けた。1948年、女性として初となる文化勲章を受章した。

マリー・ローランサン(1883-1956)

パリで婚外子として生まれ、裁縫の仕事をしていた母の手によって育てられる。画家になることを望み、1902年パリの画塾アカデミー・アンベールに入学、そこで出会ったブラックを通して、バトー・ラヴォワール(洗濯船)に住むピカソら前衛芸術家たちと親交を結ぶ。互いに影響を与えた詩人アポリネールとの破局を経て、1914年にドイツ人男爵と結婚。ドイツ国籍となったため第一次世界大戦時は中立国のスペインに亡命。戦後、1921年に単身パリへと帰還、翌年に離婚が成立しフランス国籍を回復する。帰国後に開催された個展が成功をおさめ、上流階級の婦人の間では彼女に肖像画を依頼することがステイタスとなる。1937年、フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章を受章。パステルカラーの淡い色調とやわらかなタッチによる独自の画風で優美な女性を描き続けた。

三岸節子(1905-1999)

愛知県の大地主、吉田家の第六子として生まれる。名古屋の女学校在学中、実家が経営する織物工場が破産、一家の名誉を回復するため画家になることを決意する。1921年、親の反対を押し切り上京、岡田三郎助に師事し、1922年女子美術学校(現・女子美術大学)に編入する。1924年、当時新進気鋭の画家であった三岸好太郎と結婚、翌年に春陽会に初出品し女性初の入選を果たす。1934年に好太郎と死別、3人の子どもを抱えながら制作を続け、画壇での地位を徐々に確立する。1954年に初渡仏、帰国後は軽井沢や神奈川県大磯の山荘で風景画に取り組む。1968年に再び渡仏、南仏カーニュからブルゴーニュ地方ヴェロンに移住、20年余りをヨーロッパで過ごした。1994年、女性洋画家として初の文化功労者となる。豊かな色彩と重厚なマチエールが特徴で、生涯にわたって花をモチーフにした作品を多く描いた。

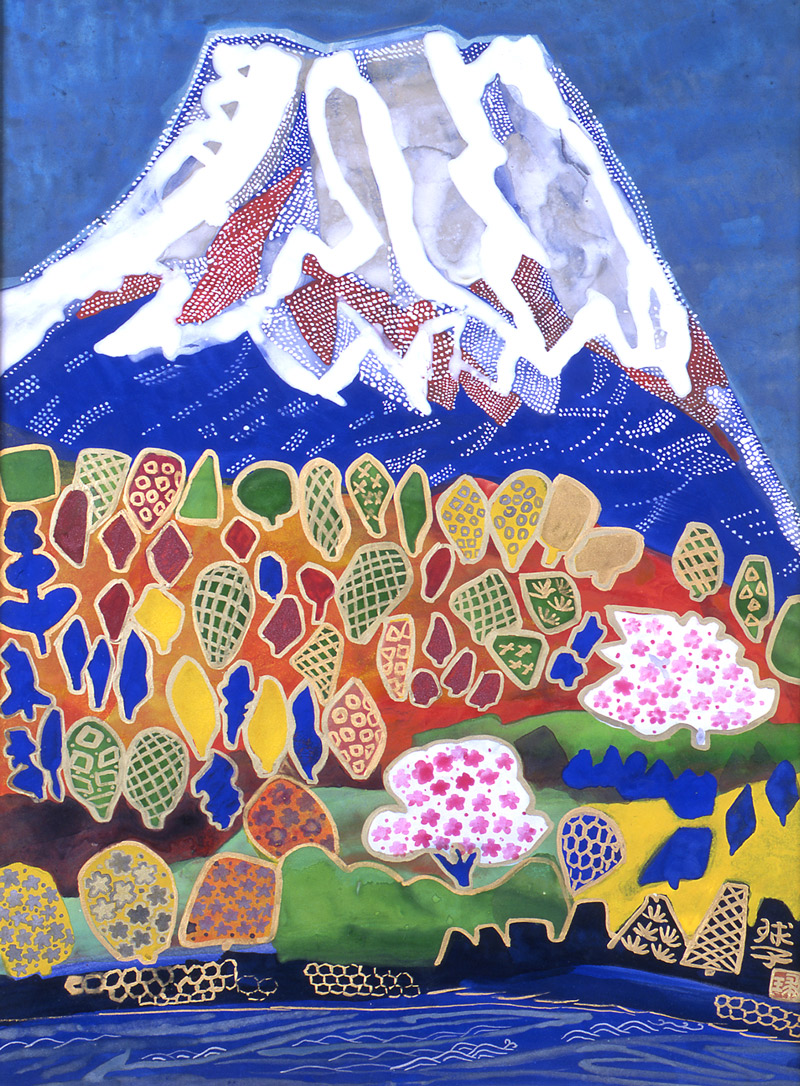

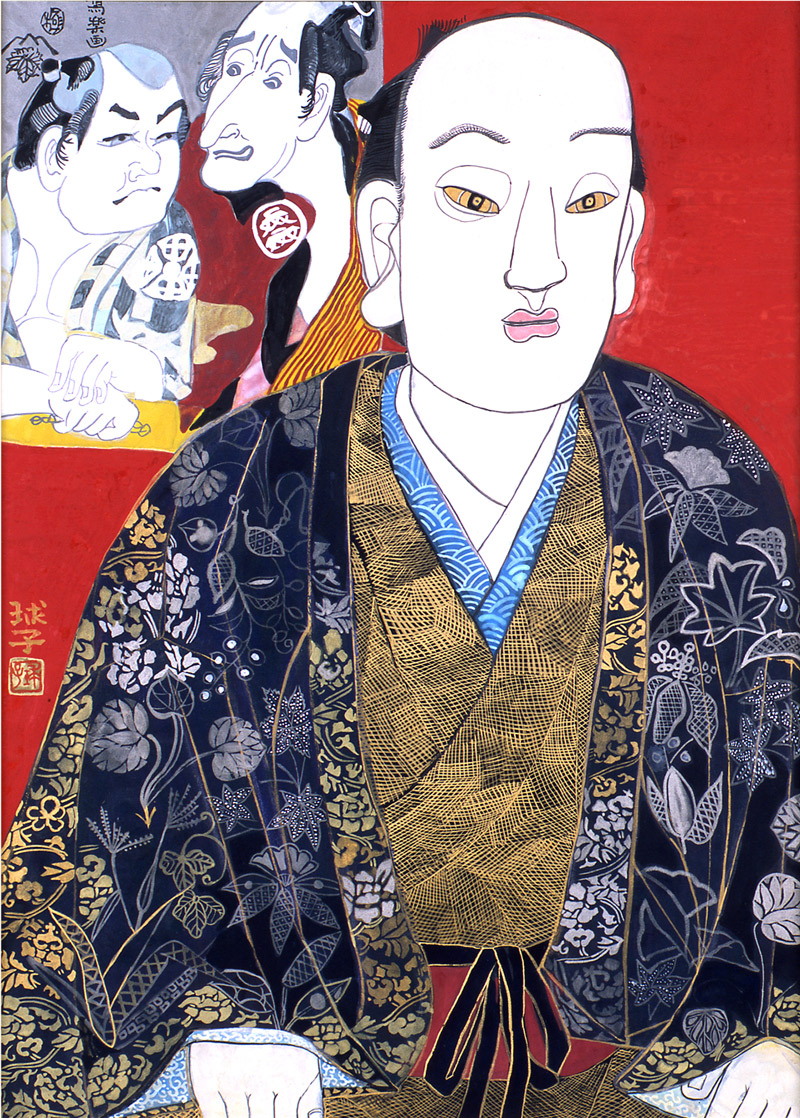

片岡球子(1905-2008)

札幌で醸造業を営む片岡家の長女として生まれる。札幌高等女学校にて医者を目指し勉学に励んでいたが、親友の一言で画家を志すようになる。1923年に上京、伯母の家に下宿し女子美術学校(現・女子美術大学)に入学。卒業後は婚約者との縁談を破棄し、画家の道を進むことを決意、自活のため横浜の小学校で30年にわたり教鞭をとるかたわら創作活動を続ける。1930年再興院展に初入選、以後院展を中心に活動し、日本画家としての地位を確立する。1966年、同年開学した愛知県立芸術大学主任教授に就任、歴史上の人物を主題として取り組んだ「面構(つらがまえ)」シリーズはライフワークとなる。大胆な構図や鮮やかな色彩で、富士山などをテーマにした作品をエネルギッシュに描いた。1989年、女性日本画家として上村松園、小倉遊亀に続いて3人目となる文化勲章を受章した。

【展覧会のみどころ】

1)ここでしか出会えない作品、女性画家4人の共演

山王美術館では、2009年のオープン以来、コレクションのみによる展覧会を開催してきました。他の美術館との作品の貸し借りは行っておらず、本展覧会で展示する作品の何れもが、「ここでしか会えない芸術作品」です。

2025年は国連で「国際女性デー」が制定されて50年、日本では男女雇用機会均等法制定から40年を迎える年でもあります。当館ではこの節目にあたる年、コレクションの中より上村松園、マリー・ローランサン、三岸節子、片岡球子、4人の女性画家の作品を展示いたします。

2)上村松園生誕150年

1875年京都に生まれ、気品ある清澄な女性を描き続けた上村松園。本展覧会では上村松園生誕150年を記念し、新たにコレクションに加わった作品1点を含む、所蔵作品8点を全て展示致します。

3)三岸節子生誕120年

1905年愛知県に生まれ、豊かな色彩と重厚な質感で花や風景を描き、女性洋画家の地位向上にも貢献した三岸節子。本展覧会では三岸節子生誕120年を記念し、新たにコレクションに加わった5点全てを初展示致します。

4)片岡球子生誕120年

1905年札幌に生まれ、大胆な構図や鮮やかな色彩で、個性的な作品を描き続けた片岡球子。本展覧会では片岡球子生誕120年を記念し、代表的な作品である「富士山」、「面構(つらがまえ)」シリーズを含む作品23点を1フロアで展示致します。

5)マリー・ローランサン没後70年

パステルカラーの淡い色調とやわらなかタッチによる独自の画風で、日本でのファンも多いマリー・ローランサン。本展覧会では1956年にパリで亡くなったローランサンの没後70年を記念し、作品11点を展示致します。

3階のコレクション展では、山王美術館のコレクションの中から、よりすぐりの西洋近代名画を展示いたします。

【出品作家】

モーリス・ド・ヴラマンク、モーリス・ユトリロ、エドヴァルド・ムンク、エドガー・ドガ、アルフレッド・シスレー、ピエール=オーギュスト・ルノワール、藤田 嗣治、ピエール・ボナール、タマラ・ド・レンピッカ