今後の展覧会

ルノワール・コレクション約50点を一挙公開!

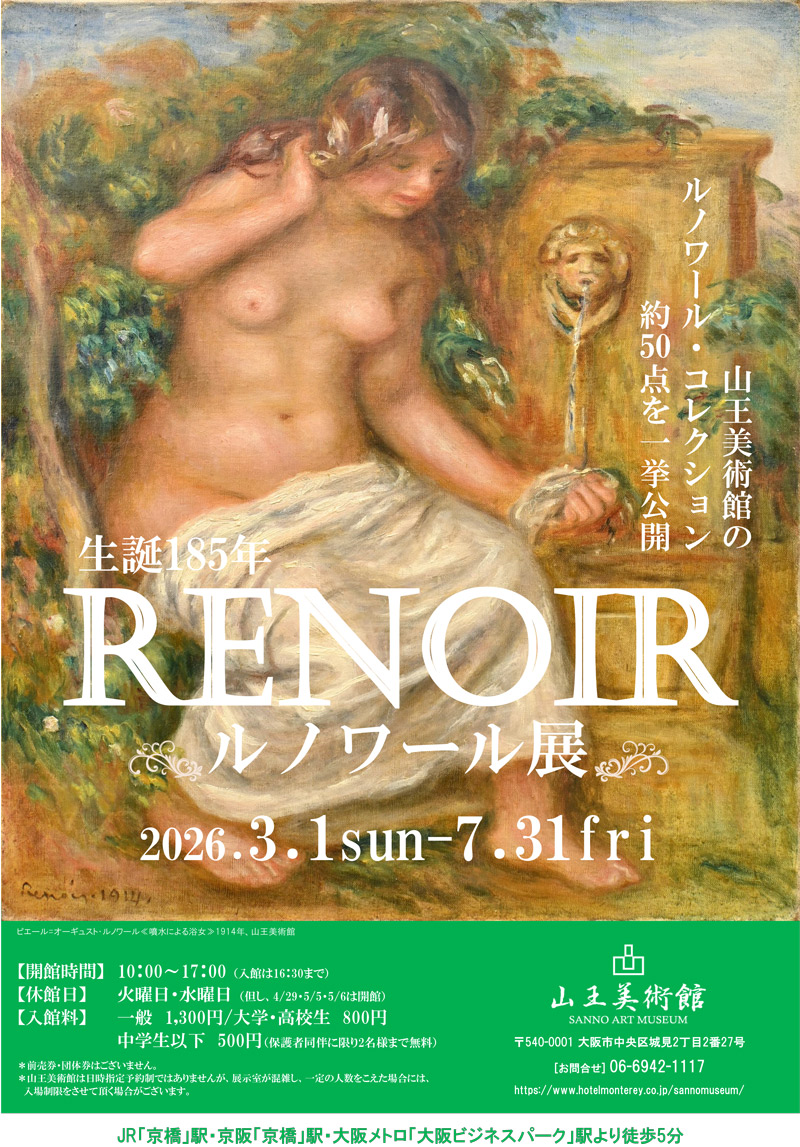

生誕185年 ルノワール展

- 会期

- 2026年3月1日(日)~ 7月31日(金)

- 休館日

- 火曜日・水曜日(4/29、5/5、5/6は開館)

- 開館時間

- 10:00~17:00(入館は16:30まで)

- 会場

- 4・3階展示室

- 入館料

- 一般 1,300円

大学生・高校生 800円

中学生以下 500円

*中学生以下、保護者同伴に限り2名様まで無料

*障がい者手帳をご提示の方およびその介助者(1名)は1,000円 - お知らせ

- *山王美術館は日時指定予約制ではありませんが、展示室が混雑し、一定の人数をこえた場合には、入場制限をさせていただく場合がございます。ご理解、ご協力の程お願い申しあげます。

- グループ・団体利用

- *10名以上のグループ・団体でご来館のお客様にはスムーズなご案内のため、事前のご予約をお願いしております。既に他の団体予約がある場合や混雑が予想される日時のご予約は、お受け出来ない場合もございます。

●TEL 06-6942-1117

●7日前までにお問合せください。

●「団体・グループのお客様へ」

●「団体申込書」 - GW期間

- *GW期間中は混雑が予想されますので、4月29日(水・祝)から5月10日(日)の期間中につきましては、団体・グループの受付を停止いたします。ご協力、ご了承のほどお願い申しあげます。

「おそらくルノワールは悲しい絵を一度も描かなかった唯一の偉大な画家でしょう。」

フランスの小説家オクターヴ・ミルボーが、1913年に出版されたピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)の画集に寄せた言葉です。ルノワール自身もまた、いやなことが多い人生において、絵画は「愛すべきもの」「愉しく、美しいもの」でなければならないと、晩年に語っています。60年におよぶ画家生活のなかで、肖像、風景、静物、家族、裸婦とさまざまな主題に取り組んだルノワールですが、すべてに共通しているのは、温かく、愛情に満ちた眼差しが注がれているということでしょう。ルノワールにとって、生きることは描くことであり、描くことは悦びであったといえます。

前衛的な画家グループである印象派を出発点としながらも、絵画の伝統に学び、つきることなく探求をつづけたルノワール。生誕185年を記念した本展では、山王美術館のコレクション約50点を一堂に公開し、その画業の一端を辿ります。

光と色彩、生きる歓びにあふれたルノワールの世界を、ぜひお楽しみください。

【1章|~1880年】画家をめざして

磁器の生産地として名高い町リモージュに、1841年2月25日に生まれたルノワール。3歳のときにパリへと移り、13歳で磁器絵付師の工房に徒弟奉公します。やがて本格的な画家を志すようになったルノワールは、1861年11月からシャルル・グレールの画塾に学び、アルフレッド・シスレーやクロード・モネら、後の印象派の仲間たちと交友を深めていきました。エドゥアール・マネら先輩画家たちの影響のもと、ルノワールやモネらも外光下での制作を重視した絵画制作を試みはじめますが、前衛的な彼らの絵画は、古典的な様式や技法、価値観を重要視するアカデミスムの規範に外れるとして、サロンへの入選がむずかしい状況が続きます。そこで画家たち自身による作品発表の場として、1874年4月15日、モネ、ルノワールら30人の画家によるグループ展を開催するのです。しかしながら、伝統的な絵画の技法とかけはなれた印象派の絵画は、「未完成」「下描き」と見なされ、攻撃的に批判・酷評されました。再びサロン(官展)に出品することを決めたルノワール。1879年に出品した≪シャルパンティエ夫人と子どもたち≫(1878年、メトロポリタン美術館)が高く称賛されたことをきっかけに、一躍人気画家となり肖像画の注文が多く寄せられるようになりました。

磁器の生産地として名高い町リモージュに、1841年2月25日に生まれたルノワール。3歳のときにパリへと移り、13歳で磁器絵付師の工房に徒弟奉公します。やがて本格的な画家を志すようになったルノワールは、1861年11月からシャルル・グレールの画塾に学び、アルフレッド・シスレーやクロード・モネら、後の印象派の仲間たちと交友を深めていきました。エドゥアール・マネら先輩画家たちの影響のもと、ルノワールやモネらも外光下での制作を重視した絵画制作を試みはじめますが、前衛的な彼らの絵画は、古典的な様式や技法、価値観を重要視するアカデミスムの規範に外れるとして、サロンへの入選がむずかしい状況が続きます。そこで画家たち自身による作品発表の場として、1874年4月15日、モネ、ルノワールら30人の画家によるグループ展を開催するのです。しかしながら、伝統的な絵画の技法とかけはなれた印象派の絵画は、「未完成」「下描き」と見なされ、攻撃的に批判・酷評されました。再びサロン(官展)に出品することを決めたルノワール。1879年に出品した≪シャルパンティエ夫人と子どもたち≫(1878年、メトロポリタン美術館)が高く称賛されたことをきっかけに、一躍人気画家となり肖像画の注文が多く寄せられるようになりました。

【2章|1881年~1889年】古典への回帰

サロンでの成功をきっかけに、人気画家として肖像画の注文が増えるとともに、1881年からは画商デュラン=リュエルが定期的に作品を購入し始めたことにより、ルノワールは経済的な安定を得ることができました。その一方で、制作面での課題を抱えるようになります。あくまでも人物画を描きたいルノワールにとって、輪郭線が風景とまざりあい、形態があいまいとなる印象派の技法には限界があったのです。1881年のイタリア旅行を転機として、古典美術を範とする新たな表現方法に取り組み始めます。ルノワールの試みは、3年もの歳月をかけた意欲作≪大水浴≫(1884年~1887年、フィラデルフィア美術館)を到達点とします。画家自ら傑作と自負していましたが、従来のルノワール作品を愛する人々からの反応はかんばしくありませんでした。1888年頃のデュラン=リュエル宛の手紙には、「穏やかで、軽やかな昔の絵に戻ることにしました。もう二度とそこから離れないつもりです」と記しています。

サロンでの成功をきっかけに、人気画家として肖像画の注文が増えるとともに、1881年からは画商デュラン=リュエルが定期的に作品を購入し始めたことにより、ルノワールは経済的な安定を得ることができました。その一方で、制作面での課題を抱えるようになります。あくまでも人物画を描きたいルノワールにとって、輪郭線が風景とまざりあい、形態があいまいとなる印象派の技法には限界があったのです。1881年のイタリア旅行を転機として、古典美術を範とする新たな表現方法に取り組み始めます。ルノワールの試みは、3年もの歳月をかけた意欲作≪大水浴≫(1884年~1887年、フィラデルフィア美術館)を到達点とします。画家自ら傑作と自負していましたが、従来のルノワール作品を愛する人々からの反応はかんばしくありませんでした。1888年頃のデュラン=リュエル宛の手紙には、「穏やかで、軽やかな昔の絵に戻ることにしました。もう二度とそこから離れないつもりです」と記しています。

【3章|1890年~1900年】高まる評価のなかで

1892年4月、友人のステファヌ・マラルメらの尽力により、≪ピアノを弾く少女たち≫(1892年、オルセー美術館蔵)が国家購入されるという栄誉にあずかります。さらに同年5月には、デュラン=リュエル画廊で開かれた大規模な個展が好評を博し、ルノワールの画壇における評価が確立することとなりました。また、1900年に開催された「フランス美術の100年展」では、印象派の勝利が大々的に報じられ、これを機にルノワールはレジオン・ドヌール5等勲章を受章します。家庭面においては、1890年に正式に結婚したアリーヌ・シャリゴとの間に、長男ピエール(1885年)、次男ジャン(1894年)、三男クロード(1901年)が誕生。1894年には家事・育児の手助けのためアリーヌの従妹・ガブリエルが家族の仲間入りをします。ルノワールの新たなモデルとして、家族が描かれるようになりました。愛する家族とともに、充実した日々を送るルノワールでしたが、生涯画家を悩ませつづけることになる悲劇がおそいます。エッソワ訪問中の1897年に、自転車から転落し腕を骨折したことが原因となり、後に慢性関節リウマチを発症するのです。

1892年4月、友人のステファヌ・マラルメらの尽力により、≪ピアノを弾く少女たち≫(1892年、オルセー美術館蔵)が国家購入されるという栄誉にあずかります。さらに同年5月には、デュラン=リュエル画廊で開かれた大規模な個展が好評を博し、ルノワールの画壇における評価が確立することとなりました。また、1900年に開催された「フランス美術の100年展」では、印象派の勝利が大々的に報じられ、これを機にルノワールはレジオン・ドヌール5等勲章を受章します。家庭面においては、1890年に正式に結婚したアリーヌ・シャリゴとの間に、長男ピエール(1885年)、次男ジャン(1894年)、三男クロード(1901年)が誕生。1894年には家事・育児の手助けのためアリーヌの従妹・ガブリエルが家族の仲間入りをします。ルノワールの新たなモデルとして、家族が描かれるようになりました。愛する家族とともに、充実した日々を送るルノワールでしたが、生涯画家を悩ませつづけることになる悲劇がおそいます。エッソワ訪問中の1897年に、自転車から転落し腕を骨折したことが原因となり、後に慢性関節リウマチを発症するのです。

【4章|1901年~1909年】南仏・カーニュの地にて

1897年の骨折をきっかけに発症した慢性関節リウマチは、年を追うごとに症状が悪化し、1902年以降には健康状態が深刻化します。しばしば起こる発作に身体の自由を奪われるようになったルノワールに、医師たちは湯治と温暖な気候の南フランスへの転地療養をすすめました。各地を訪れた後に、カーニュ=シュル=メールを転地先として選び、冬をカーニュ、夏をエッソワで過ごし、パリに数週間滞在するという生活となります。当初は、郵便局が入居する貸アパルトマン「メゾン・ド・ラ・ポスト」を借り、家族とともに移り住みましたが、1907年には旧市街をのぞむ広大な地所「レ・コレット」を購入し、家とアトリエを新設しました。リウマチの発作と闘いながらも、制作意欲が衰えることはなく、南フランスの明るい陽光とめぐまれた自然環境のなかで、最晩年のルノワールを代表する主題である「自然のなかの裸婦」という伝統的な主題に集中的に取り組みはじめます。

1897年の骨折をきっかけに発症した慢性関節リウマチは、年を追うごとに症状が悪化し、1902年以降には健康状態が深刻化します。しばしば起こる発作に身体の自由を奪われるようになったルノワールに、医師たちは湯治と温暖な気候の南フランスへの転地療養をすすめました。各地を訪れた後に、カーニュ=シュル=メールを転地先として選び、冬をカーニュ、夏をエッソワで過ごし、パリに数週間滞在するという生活となります。当初は、郵便局が入居する貸アパルトマン「メゾン・ド・ラ・ポスト」を借り、家族とともに移り住みましたが、1907年には旧市街をのぞむ広大な地所「レ・コレット」を購入し、家とアトリエを新設しました。リウマチの発作と闘いながらも、制作意欲が衰えることはなく、南フランスの明るい陽光とめぐまれた自然環境のなかで、最晩年のルノワールを代表する主題である「自然のなかの裸婦」という伝統的な主題に集中的に取り組みはじめます。

【5章|1910年~1919年】生命の賛歌

1910年のバイエルン旅行から帰国後、ルノワールは歩くことも諦めなければならない状況となり、車椅子での生活を余儀なくされます。2年後にカーニュの家を訪問したデュラン=リュエルは、「彼は歩くことはおろか、椅子から立ち上がることさえできません。どこに行くにもふたりがかりで運んでいかなくてはならないのです。なんとも痛ましいことです。それなのに、絵が描ける時には上機嫌で、幸せそうな様子でさえあるのです」と、画家の様子を記しています。指が曲がり、筆をとることもままならない状況のなか、ガブリエルや看護師らの手助けを受けながら、1919年にその生涯を終えるまで、ルノワールは精力的に絵画制作に取り組みつづけました。こうして描かれた作品からは、身体的な苦痛や苦悩を思わせる影を感じることはありません。「幸福の画家」と称されたルノワールは、生きる歓びにあふれた絵画を終生にわたって描きつづけたのです。最晩年となるこの時期、赤色の諧調が画面に響きあい、透明感に満ちた、まるで生命の輝きそのものを表わすかのような裸婦像を展開していきました。

1910年のバイエルン旅行から帰国後、ルノワールは歩くことも諦めなければならない状況となり、車椅子での生活を余儀なくされます。2年後にカーニュの家を訪問したデュラン=リュエルは、「彼は歩くことはおろか、椅子から立ち上がることさえできません。どこに行くにもふたりがかりで運んでいかなくてはならないのです。なんとも痛ましいことです。それなのに、絵が描ける時には上機嫌で、幸せそうな様子でさえあるのです」と、画家の様子を記しています。指が曲がり、筆をとることもままならない状況のなか、ガブリエルや看護師らの手助けを受けながら、1919年にその生涯を終えるまで、ルノワールは精力的に絵画制作に取り組みつづけました。こうして描かれた作品からは、身体的な苦痛や苦悩を思わせる影を感じることはありません。「幸福の画家」と称されたルノワールは、生きる歓びにあふれた絵画を終生にわたって描きつづけたのです。最晩年となるこの時期、赤色の諧調が画面に響きあい、透明感に満ちた、まるで生命の輝きそのものを表わすかのような裸婦像を展開していきました。

- 展覧会のみどころ -

1

山王美術館ルノワール・コレクションを一堂に公開

1

山王美術館ルノワール・コレクションを一堂に公開

山王美術館は、50点を超えるルノワール・コレクションを収集しています。ルノワールの生誕185年を記念した本展では、初公開作品12点(*)を含む、全コレクションを一堂に展示いたします。

(*)≪絵を描くクロード・ルノワール≫は3月19日からの展示となります。

2

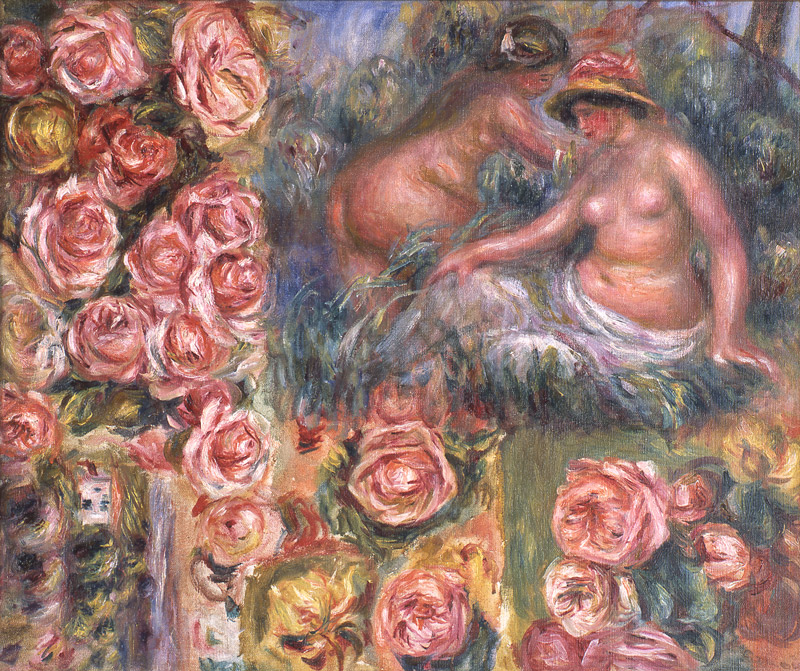

家族、花、風景、静物、裸婦、装飾画…バリエーション豊かな主題の数々

長い画家生活のなかで多岐にわたる主題に取り組んだルノワールですが、いずれの主題においても共通しているのは、愛情に満ちた、温かな画家の眼差しが注がれているということでしょう。画家ルノワールにとっては、描くことは喜びであり、絵画は愉しく美しいものでなければならなかったのです。本展では、風景、バラやアネモネなどの花、静物、裸婦、そして装飾画まで、幅広く展示いたします。

3

コレクション約50作品で追う、ルノワール創作の軌跡

印象派時代の女性像から、「印象主義の行き詰まり」を感じ古典へと回帰したアングル時代、「自然のなかの裸婦」という伝統的な主題に取り組み始めた南仏時代、さらに晩年に開花する豊潤な色彩による作品群まで、50年以上にもおよぶ画業の一端を、5章に分けて辿ります。

(*)≪絵を描くクロード・ルノワール≫は3月19日からの展示となります。

2

家族、花、風景、静物、裸婦、装飾画…バリエーション豊かな主題の数々

長い画家生活のなかで多岐にわたる主題に取り組んだルノワールですが、いずれの主題においても共通しているのは、愛情に満ちた、温かな画家の眼差しが注がれているということでしょう。画家ルノワールにとっては、描くことは喜びであり、絵画は愉しく美しいものでなければならなかったのです。本展では、風景、バラやアネモネなどの花、静物、裸婦、そして装飾画まで、幅広く展示いたします。

3

コレクション約50作品で追う、ルノワール創作の軌跡

印象派時代の女性像から、「印象主義の行き詰まり」を感じ古典へと回帰したアングル時代、「自然のなかの裸婦」という伝統的な主題に取り組み始めた南仏時代、さらに晩年に開花する豊潤な色彩による作品群まで、50年以上にもおよぶ画業の一端を、5章に分けて辿ります。